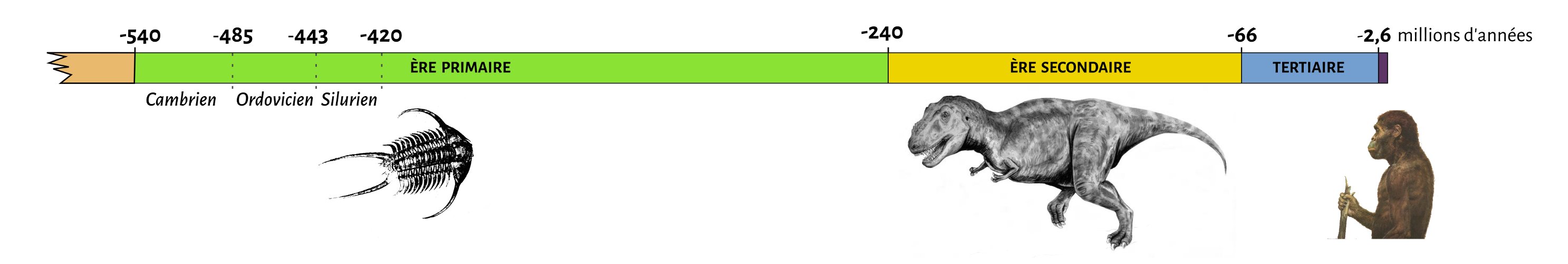

Pour comprendre la forme et la composition du sous-sol de l’Anjou, il faut se plonger dans des échelles de temps tout à fait considérables, bien au-delà de ce que l’esprit humain imagine habituellement lorsqu’il se projette dans son passé. Ainsi, si le temps qui nous sépare du début du Paléozoïque, le début de l’Ére Primaire il y a 540 millions d’années, était ramené à une échelle plus commune, si ces 540 millions d’années correspondaient à une année du calendrier chrétien et que nous soyons aujourd’hui parvenu au terme de cette année, alors le calendrier grégorien — les 2000 ans qui nous séparent de la naissance de Jésus-Christ — débuterait le 31 décembre à 23h58…

Nous parlons donc d’une histoire difficile à appréhender à notre échelle d’homo-sapiens.

Composition de la planète Terre

Le noyau de la planète Terre est constitué en grande majorité de Fer. Lors de la formation de notre planète, il y a environ 4,5 milliards d’années, ses constituants les plus lourds, comme le Fer et le Nickel, se sont concentrés au centre, et les plus légers, comme l’Oxygène et la Silice, ont migré vers l’extérieur.

La croûte terrestre, la fine couche de quelques dizaines de kilomètres qui composent la surface du globe, est ainsi constituée au 3/4 de silicates. Mais le Fer remonte régulièrement à la surface à l’occasion des éruptions volcaniques. Les fonds océaniques sont ainsi fréquemment tapissés de coulées de boues plus ou moins riches en Fer. Il est, après l’aluminium, le métal le plus abondant à la surface du globe et compose près de 5% de la croûte terrestre.

La Dérive des continents

La forme et la structure de la croûte terrestre a été modelée au fil du temps par la dérive des continents, une théorie scientifique élaborée au début du XXe siècle par Alfred Wegener et aujourd’hui largement démontrée.

Cette dérive des continents permet ainsi de mieux comprendre la présence de fossiles marins dans le sol angevin, qui était autrefois recouvert d’eau. Elle explique également comment les reliefs de la surface de notre planète ont pu voir le jour.

La Formation du sous-sol angevin

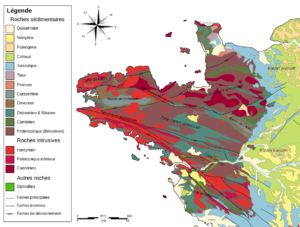

Au début du Paléozoïque, l’Ère primaire, l’espace occupé aujourd’hui par l’Anjou se trouve au fond de l’Océan, en bordure d’un micro-continent qui dérive lentement quelque part dans l’hémisphère Sud : Armorica.

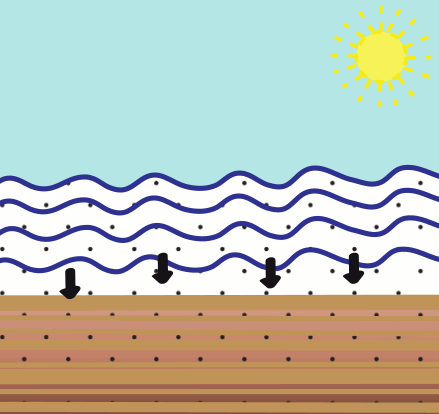

Pendant plusieurs millions d’années, durant la période géologique de l’Ordovicien (485-443 millions d’années), des boues argileuses et ferrifères se déposent au fond de l’eau, avec les sables de bord de mer, aux abords d’Armorica.

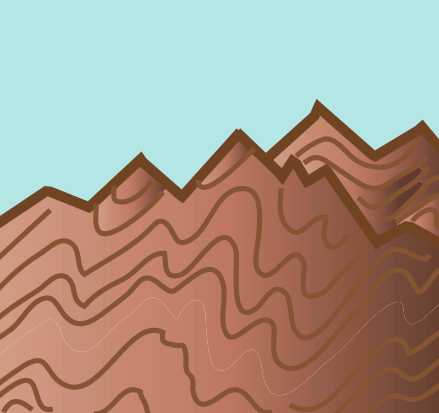

Vers 360 Millions d’années débute une nouvelle collision continentale, qui voit la formation de la chaîne des montagnes hercyniennes lors de la constitution de la Pangée. La Bretagne, prise en étau, connaît alors des sommets comparables à l’Everest !

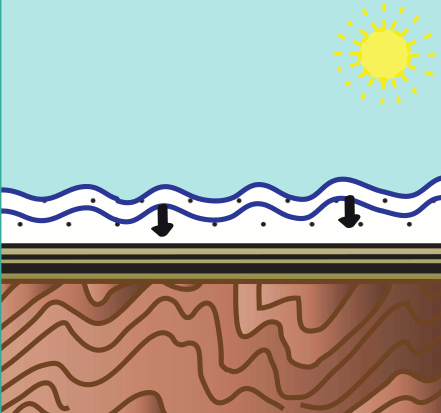

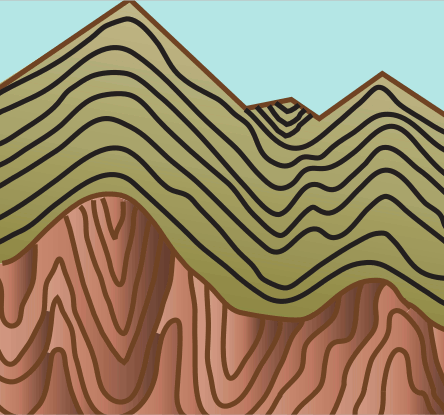

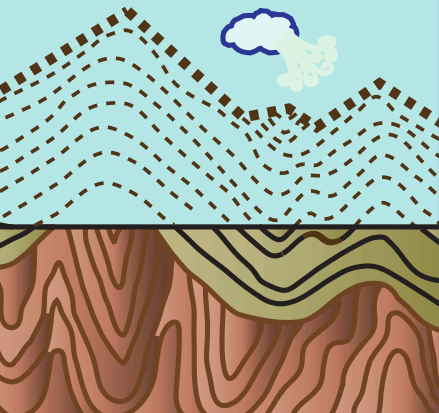

Au pied de la montagne, l’Anjou sort de l’eau. Les dépôts sédimentaires anciens sont portés à des températures très élevées. Sous la pression, les boues se transforment en schiste ardoisier, le sable en grès. Les minces couches de dépôts ferreux se plissent et se redressent comme des vagues sur une mer agitée. La partie creuse des plissements, en forme de « U », est nommée synclinal. Le synclinal de Segré renferme ainsi en son centre un important gisement d’ardoise, entouré par de minces filons de magnétite.

Le sud-est du massif armoricain est parcouru par une succession de ces plissements de terrain parallèles à la faille sud-armoricaine qui relie la Pointe du Raz à la ville d’Angers. Cet axe se matérialise très clairement dans le paysage de la région, le long de la route qui relie Segré à Pouancé et se prolonge vers les mines de la Brutz, au nord de Rougé…

Génèse du Massif Armoricain

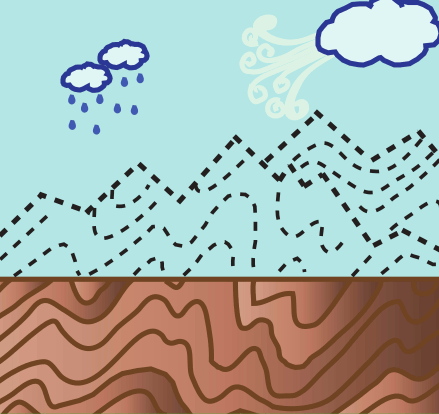

Bien qu’il conjugue des éléments issus des formations géologiques des époques cadomienne et hercynienne, le Massif Armoricain est aujourd’hui très largement érodé. Son sous-sol témoigne encore néanmoins en détails qu’il est le fruit de deux grandes collisions continentales successives.

En Savoir Plus:

- La Théorie de Wegener sur France TV Éducation